Le sens de l’humour en question

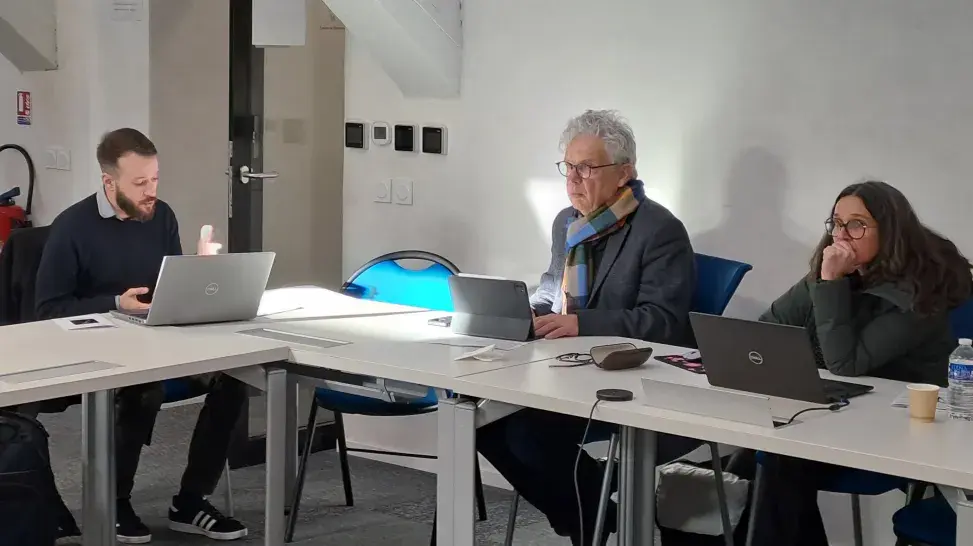

Les journées d'étude « Quel humour !? » organisées à l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (ISJPS) ont marqué la première étape d'une recherche qui associe droit, philosophie et sciences humaines sur la thématique du rire et de l'humour dans le cadre du programme Sorb'Rising. Rencontre avec Ronan Bretel, chercheur postdoctoral et Laurent Jaffro, professeur de philosophie et porteur du projet Normes et valeurs de l'humour.

Les journées d'étude « Quel humour !? » ont constitué début 2025, un premier espace de dialogue et d'échanges interdisciplinaires sur l'humour en réunissant philosophes, juristes, linguistes, spécialistes d'études théâtrales, de littérature et de sciences de l'information et de la communication. Chercheurs et chercheuses y ont questionné la ou les définition(s), ainsi que l'unité ou la pluralité de l'humour. Leurs travaux de recherche s’inscrivent dans le cadre du projet Normes et valeurs de l'humour porté par l'Institut des Sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (ISJPS – UMR 8103) et soutenu par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans le cadre de son appel à projet Sorb’Rising. Laurent Jaffro et Ronan Bretel coordonnent ce projet et explorent cette thématique au regard de leur discipline, la philosophie et le droit, et de celles des différents membres de l’équipe pluridisciplinaire. Ce projet s’inscrit également dans la continuité du projet REACT (ANR-20-CE28-0012) mené entre 2020 et 2023 par Laurent Jaffro sur les « pratiques réactives », les pratiques en rapport avec l’expérience d’une injustice ou d’un tort, telles que la punition, le blâme, la honte et le pardon.

Pourquoi vous intéressez-vous aux normes et aux valeurs de l’humour ?

Laurent Jaffro : Pour comprendre les polémiques qui concernent l’acceptabilité de l’humour, il faut prêter attention à la pluralité des valeurs et aux divers ordres de normes qui sont mobilisés dans l’évaluation de l’humour. Une « mauvaise plaisanterie », cela peut être une plaisanterie qui échoue en vertu de la manière dont elle est faite ; mais une plaisanterie en bonne et due forme peut demeurer une « mauvaise plaisanterie » en un autre sens, au regard de certaines normes ou valeurs. C’est donc un cas exemplaire d’internormativité très étendue : l’évaluation repose sur un enchevêtrement de divers ordres de normes et valeurs sociales – notamment morales, esthétiques, juridiques –, elles-mêmes assez diversifiées. La question de l’évaluation de l’humour est ainsi un défi théorique qu’on ne peut relever qu’en adoptant plusieurs perspectives. C’est donc une question intrinsèquement pluridisciplinaire.

Quelle est la genèse de votre projet ?

Ronan Bretel : Tout est parti du projet de thèse de Matthias Blondel qui est actuellement doctorant contractuel à l’école doctorale de philosophie. Cette thèse, co-dirigée par Laurent Jaffro et, à l’université de Genève, par Fabrice Teroni, porte sur les normes et les valeurs de l’humour dans la double perspective des théories de l’humour, qui explorent sa nature et sa fonction, et de la philosophie des émotions qui s’intéresse à l’amusement. Il est vite apparu que les normes qui comptent dans cette approche sont d’abord des normes qu’on peut dire internes, c’est-à-dire les conditions relatives à l’objet du rire qui rendent le rire correct. Or, précisément, il suffit de considérer diverses affaires qui ont eu les honneurs de la presse – et qui ont été parfois portées devant les juges de diverses juridictions – pour voir que l’évaluation de l’humour est multidimensionnelle et mobilise aussi des normes et valeurs externes. C’est ainsi que le projet est né : nous avons formulé des questions dont le traitement nécessitait une collaboration entre diverses familles disciplinaires bien représentées dans notre université, et spécialement entre la philosophie et le droit.

Quelle est son ambition ?

Laurent Jaffro : Notre but est d’avoir les idées plus claires sur ce qu’est l’humour, sur ses diverses formes, qui incluent la satire et la moquerie, et surtout de mieux comprendre pourquoi son évaluation est si controversée. Il est essentiel, pas seulement sur le plan théorique, d’avoir aussi des idées plus claires sur les distinctions et les articulations entre divers ordres de normes et de valeurs qui gouvernent notre regard sur l’humour. C’est essentiel parce que si un ordre l’emporte à l’excès sur les autres, l’intolérance à l’égard de l’humour pourrait en être renforcée. On peut penser en particulier au risque du moralisme qui, dans nos sociétés, prend divers visages.

Qui sont les membres de l’équipe, et quelles sont leurs spécialités ?

Ronan Bretel : Le noyau des chercheurs qui consacrent leur temps au projet est constitué par des membres de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, qui associe notre université et le CNRS. Il s’agit de Matthias Blondel dont nous venons de parler, de Laurent Jaffro et de moi-même. Je suis docteur en droit privé et ai été recruté comme chercheur postdoctoral grâce au soutien du programme Sorb’Rising. Je travaille sur la conflictualité juridique de l’humour. Je m’intéresse en particulier aux limites à la liberté d’expression humoristique qui rendent l’humour fautif, pénalement ou civilement, et cela qu’il s’agisse des professionnels de l’humour ou de notre rire à vous et moi. Mes premiers travaux se concentrent sur la question de la contrefaçon humoristique, dont le grand public a pu entendre parler à l’occasion des plagiats dénoncés par chaîne YouTube CopyComic. Laurent Jaffro, qui coordonne le projet, s’est intéressé à la question de l’humour de longue date, dans des travaux d’histoire de la philosophie qui portaient sur le 3e comte de Shaftesbury (1671-1713) et sur Francis Hutcheson (1694-1746), deux auteurs qui avaient traité de la liberté de critique par le wit and humour. Plus récemment, Laurent Jaffro a coordonné le projet ANR REACT où il était question des réactions affectives et pratiques devant l’injustice ou la faute. Or on considère depuis la Poétique d’Aristote, à juste titre, que le comique consiste en une faute légère ou un défaut léger qui n’appelle pas de punition, en tout cas pas de sanction plus sévère que celle du rire. Il y a une continuité de questionnement. Le projet sur l’humour implique d’autres chercheurs de l’UMR ISJPS et d’autres équipes de notre université, notamment de l’Institut ACTE. Yen-Mai Tran-Gervat, spécialiste de littératures comparées à la Sorbonne Nouvelle, anime un important réseau interdisciplinaire dans les études sur l’humour (RIRH-Réseau interdisciplinaire de recherches sur l'humour) et joue un rôle important dans notre projet.

Les premières journées d’étude étaient intitulées « Quel humour !? ». Quel était leur objectif ?

Laurent Jaffro : Les journées d’étude interdisciplinaires de janvier dernier avaient pour but un débroussaillage conceptuel indispensable pour aborder ensemble des questions qui ne « parlent » pas de la même manière aux diverses disciplines concernées. Elles ont réuni des spécialistes de philosophie, de littérature, de droit, de linguistique, d’études théâtrales et de sciences de l’information et de la communication. Ces échanges très féconds nous ont permis de caractériser ce qui fait à la fois l’unité de l’humour et sa diversité. En croisant les regards, nous avons passé en revue les notions : humour, rire, comique, farce, pastiche, parodie, caricature, etc. Nous avons aussi compris le caractère central de la question de l’intention humoristique pour notre projet.

Quelles sont les prochaines activités prévues ?

Ronan Bretel : Matthias Blondel et Laurent Jaffro vont tester quelques idées sur ce qu’apporte le regard de la philosophie des émotions à la compréhension de l’humour à l’occasion d’un symposium sur le thème qui a été accepté pour le congrès de la Société de philosophie analytique (SOPHA) à Nantes en juin. Mais l’événement scientifique principal de l’année aura lieu les 8 et 9 octobre à l’amphithéâtre Liard en Sorbonne, avec le colloque « La propriété intellectuelle a-t-elle le sens de l’humour ? L’exception de parodie, pastiche et caricature en droit français (et au-delà) ». J’organise ce colloque avec Anaïs Szkopinski qui est maître de conférences à l’université de Versailles Saint-Quentin (Université Paris Saclay). Il s’agit, à notre connaissance, du premier colloque organisé sur le sujet. Le but est d’abord de dresser un panorama de la mise en œuvre de cette exception au droit d’auteur, d’origine française, introduite par la loi du 11 mars 1957. Depuis une directive de 2001, elle est commune à tous les États membres de l’Union européenne. Nous replacerons ce dispositif dans l’histoire des idées, en montrant comment il est au service de la liberté d’expression. Nous nous intéresserons aux vocabulaires retenus par le législateur qui mobilisent des notions extrajuridiques, qui relèvent plutôt des sciences et arts de la création – littérature, études théâtrales, etc. Au-delà de divers aspects de technique juridique, nous explorerons la mise en œuvre de l’exception dans la jurisprudence, et cela dans tous les genres de création – BD, musique, théâtre, danse, littérature… Nous souhaitons aussi avoir une table ronde comparatiste, ouverte aux problématiques des droits étrangers.

Quels sont les résultats et impacts attendus ?

Laurent Jaffro : Pour le volet proprement juridique du projet, Ronan Bretel travaille actuellement à la constitution d’une plateforme référençant la jurisprudence relative à l’humour et, bien sûr, la bibliographie associée. Au-delà des données, les arrêts seront à terme commentés par des universitaires au moyen de fiches synthétiques accessibles au grand public. Il vise également à constituer un réseau international de personnalités de la recherche en droit qui croisent ou abordent les questions de l’humour, dans un but de connaissance mutuelle et de synergies. Nous espérons aussi démontrer que le décloisonnement de la recherche en sciences humaines et sociales ne signifie pas la dissolution des problématiques propres à chaque discipline dans des « studies » à la méthodologie peu déterminée. La pluridisciplinarité est d’abord la confrontation des méthodologies propres à chaque discipline autour d’un objet commun, dont le caractère multidimensionnel rend indispensable cette pluralité d’approches.

---------------------

Illustration de couverture :

Joseph DUCREUX, Autoportrait en moqueur (c. 1793), musée de la Révolution française