Une étude révèle l’existence d’un commerce médiéval entre les descendants des Vikings et les moines cisterciens de l'abbaye de Clairvaux

Une étude publiée dans The Royal Society Open Science, dirigée par Élodie Lévêque, maître de conférences en histoire de l’art à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, révèle l’usage inattendu de peaux de phoques pour protéger les manuscrits des XIIe et XIIIe siècles de l'abbaye de Clairvaux. Une découverte importante, qui suggère l’existence d’échanges commerciaux entre les populations nordiques et les moines cisterciens.

L’équipe pluridisciplinaire rassemblant des chercheurs et chercheuses de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, des universités de Cambridge, de York et de Copenhague, ainsi que de l’Institut de recherche et d'histoire des textes, a publié une étude le 9 avril 2025 qui a bénéficié d’un large écho dans la presse internationale. Historiens, archéozoologues et biologistes se sont unis afin d’approfondir les connaissances de la culture matérielle médiévale.

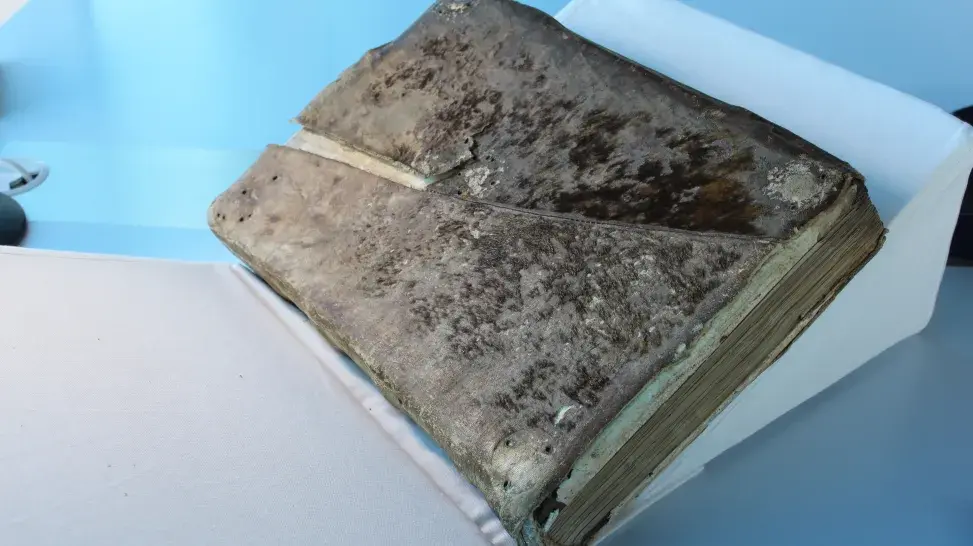

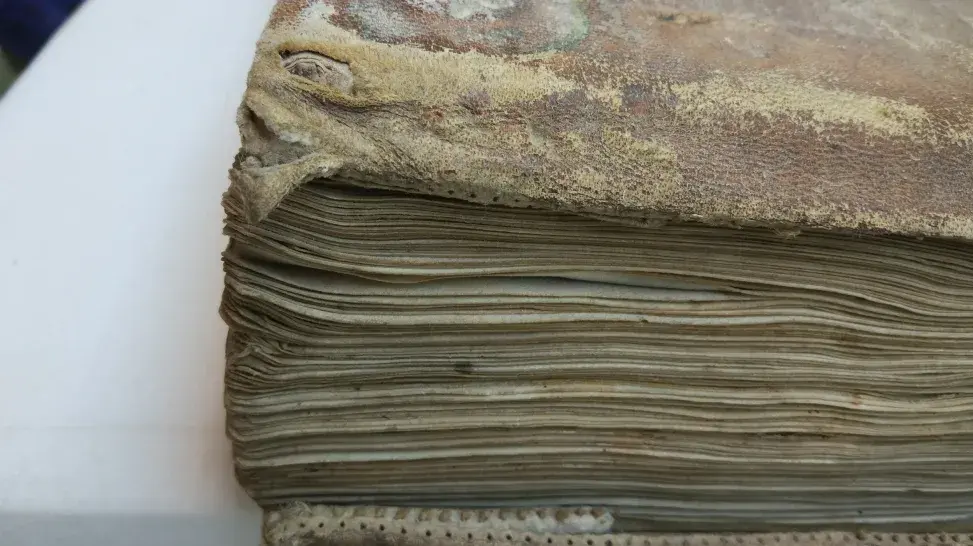

Leurs travaux portent sur l’identification et la recherche de l'origine des peaux utilisées pour recouvrir les reliures de manuscrits médiévaux produits dans des bibliothèques cisterciennes, en particulier celle de Clairvaux et de ses abbayes filles. En s’appuyant sur des approches biocodicologiques et grâce à des analyses innovantes de l’université de Cambridge, telles que eZooMS (zooarchéologie électrostatique par spectrométrie de masse) et l’ADN ancien, l’étude révèle l’usage de peaux de phoques (principalement phoque commun, phoque du Groenland et phoque barbu) sur la couverture protectrice de plusieurs manuscrits des XIIe et XIIIe siècles. Ces enveloppes externes en fourrure (chemises) destinées à protéger les ouvrages, étaient jusqu’alors attribuées à des peaux de cerf, de sanglier ou de loup.

L'origine de ces peaux est désormais localisée sur les territoires du nord de l’Europe, puisque les analyses des scientifiques attestent qu’elles proviennent du Danemark, de l’Écosse, de l’Islande et même du Groenland. L'étude met donc en évidence l'utilisation d'une peau inattendue, le phoque, provenant d'une source inattendue, les Norois (descendants Vikings).

Ces résultats remettent en question l’hypothèse d’un approvisionnement strictement local pour la fabrication des manuscrits. Ils renforcent l'idée de l’existence de circuits économiques beaucoup plus larges, qui incluaient le commerce des fourrures avec les populations nordiques.

L’intégration des sciences biologiques dans l'étude des manuscrits historiques permet non seulement d'obtenir une image plus claire de la culture matérielle de l'Europe médiévale, mais aussi d'illustrer les vastes réseaux commerciaux dont faisaient partie les monastères cisterciens.

Lire l’étude publiée en accès ouvert

Hiding in plain sight: the biomolecular identification of pinniped use in medieval manuscripts.

Élodie Lévêque, Matthew D. Teasdale, Sarah Fiddyment, Maiken Hemme Bro-Jørgensen, Luke Spindler, Ruairidh Macleod, François Bougard, Morten Tange Olsen† and Matthew Collins†

The Royal Society. Published 09 April 2025

> https://doi.org/10.1098/rsos.241090

Élodie Lévêque est maître de conférences en histoire et civilisation à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste en conservation-restauration des livres anciens, notamment des manuscrits médiévaux. Elle est membre de l’unité de recherche HiCSA : Histoire culturelle et sociale de l'art (UR 4100).

Ce projet a été financé par le programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 dans le cadre de la convention de subvention n° 787282 et de la subvention de chercheur ERC 295729-CodeX. M.D.T a également bénéficié du soutien de la Fondation Richard Lounsbury.