Découverte en Asie du Sud-Ouest de la plus ancienne figurine représentant une interaction humain-animal

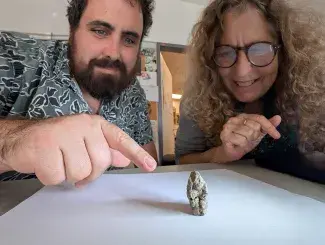

Une équipe internationale d’archéologues dirigée par Laurent Davin, préhistorien à l’UMR TEMPS (CNRS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris Nanterre) a découvert une figurine représentant un être humain et un animal datant de 12 000 ans.

Les représentations paléolithiques d'interaction entre l'humain et l'animal sont rares, avec seulement quelques exemples peints ou gravés répertoriés dans des contextes paléolithiques supérieurs, principalement en Europe. Ces scènes, qui dépeignent des interactions réelles ou imaginaires, sont d'une importance capitale pour comprendre un large éventail de perspectives humaines passées, à commencer par la façon dont nos ancêtres concevaient leur relation ontologique avec l'environnement et les êtres non humains.

La plus ancienne figurine représentant une interaction humain-animal a été découverte dans un bâtiment rituel daté de 12 000 ans avant le présent, dans le village de chasseurs-cueilleurs de Nahal Ein Gev II en haute vallée du Jourdain (Israël). Cette petite figurine (37mm de haut) en argile cuite et colorée à l’ocre a été méticuleusement modelée par un/une jeune adulte pour représenter une oie enveloppant une femme penchée en avant.

Cette découverte a fait l’objet d’une publication dans la revue internationale PNAS par Laurent Davin (UMR TEMPS - CNRS/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Université Paris Nanterre) et Laboratoire CRFJ (CNRS/Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères), Natalie D. Munro (Department of Anthropology, University of Connecticut) et Leore Grosman (Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem).

Selon l’équipe de recherche, l'interaction représentée n'est pas liée à la chasse, mais présente une scène mythologique entre une femme et un jars, conforme à un système de croyances animistes. L’importance symbolique des oies pour les habitants du site est également attestée par la découverte de témoignages de l’utilisation des plumes de ces oiseaux dans la parure. La figurine repousse l'émergence de plusieurs innovations fondamentales dans l'expression symbolique humaine. Tout d’abord, il s’agit de la plus ancienne figurine représentant une interaction humain-animal dans le monde, mais aussi parce qu’il s’agit de la plus ancienne représentation naturaliste d’une femme en Asie du Sud-Ouest. Ensuite, la figurine témoigne d'innovations figuratives, notamment l'utilisation et la manipulation du volume et de la lumière pour créer une perspective, préfigurant des techniques qui deviendront populaires au Néolithique qui suivra.

Au-delà de l’aspect figuratif, cette figurine est un témoignage supplémentaire de l’émergence de l’utilisation symbolique de l’argile et de la technologie céramique dans les premiers villages de l’humanité (la culture natoufienne).

Trois questions à Laurent Davin

Docteur de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2019), Laurent Davin est aujourd’hui chercheur postdoctoral à the Hebrew University of Jerusalem (2023-2026) et rattaché à l’UMR TEMPS Technologie et ethnologie des mondes préhistoriques (UMR 8068). Il s’intéresse aux communautés natoufiennes, populations identifiées comme les premiers sédentaires et les derniers chasseurs-cueilleurs du Levant (vers 13 000-9 700 ans avant notre ère).

Dans quelles conditions avez-vous découvert cette figurine ?

Laurent Davin : Cette découverte découle de mon programme de recherche, initié en 2023, qui a consisté à remettre en question le paradigme selon lequel en Asie du Sud-Ouest, contrairement à d'autres régions du monde, l'utilisation symbolique de l'argile aurait commencé seulement à partir du Néolithique, dans les premiers villages d'agriculteurs. En effet, seulement une figurine en argile fabriquée par des chasseurs-cueilleurs était précédemment connue dans cette région du monde. Mon approche a consisté à examiner méticuleusement des dizaines de milliers (environ 50kg) de petits morceaux d'argile qui avaient été collectés lors des fouilles de plusieurs sites natoufiens sans jamais avoir été analysés. Cela m'a permis d'identifier de nombreux artefacts symboliques, parmi lesquels cette figurine de Nahal Ein Gev II que j'ai découvert en 2024 au Département de Préhistoire de l'Université hébraïque de Jérusalem. La figurine avait été collectée avec d'autres morceaux d'argile pendant la fouille de 2019 mais elle n'avait pas été reconnue comme un artefact intentionnellement modelé.

Quel procédé avez-vous utilisé pour l'analyser et déterminer ce qu'elle représente ?

Laurent Davin : Nous avons analysé la figurine selon une approche interdisciplinaire : au microscope pour observer les traces de modelage et d'usure, RTI (Reflectance Transformation Imaging) pour photographier l'empreinte digitale laissée par le fabricant, SEM-EDS (spectroscopie de rayons X à dispersion d’énergie) pour observer et caractériser les résidus de colorant rouge, FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy) pour identifier la température de cuisson de l'argile. Quant à ce qu'elle représente, un oiseau enveloppant un humain penché en avant, cela m'a sauté aux yeux dès que j'ai eu la figurine en main.

En quoi cette découverte est importante pour la recherche ?

Laurent Davin : Cette découverte est importante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il s'agit, dans le monde, de la plus ancienne figurine représentant une interaction entre un humain et un animal. D'autre part parce qu'il s'agit, en Asie du Sud-Ouest, de la plus ancienne représentation naturaliste d'une femme. Enfin, par la scène représentée, on pense reconnaître l'expression d'un système de pensée animiste et c'est la première fois que l'on peut identifier la façon dont les premiers villageois de l'humanité concevaient leur façon d'être dans le monde. Ainsi, cette découverte bouleverse notre perception du développement des technologies de l'imagination (la façon dont la pensée était organisée et matérialisée) dans les premiers villages de l'humanité.

A 12,000-year-old clay figurine of a woman and a goose marks symbolic innovations in Southwest Asia

Article publié le 17 novembre 2025 dans la revue PNAS par Laurent Davin (UMR TEMPS - CNRS/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Université Paris Nanterre - Centre de recherche français à Jérusalem), Natalie D. Munro (Department of Anthropology, University of Connecticut) et Leore Grosman (Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem).

> https://doi.org/10.1073/pnas.2517509122