« Banlieues chéries » : une déclaration d’amour pour changer les regards

L’exposition « Banlieues chéries » bat des records de fréquentation au Palais de la Porte Dorée (Paris 12e), avec plus de 100 000 visiteurs depuis son ouverture en avril dernier. En voyageant entre art et histoire, l’exposition éclaire la réalité des banlieues en privilégiant le sensible au spectaculaire, pour dépasser les clichés. Visite guidée en compagnie de Chloé Dupont, co-commissaire de l’exposition et de l’historien Emmanuel Bellanger, directeur du Centre d'histoire sociale des mondes contemporains (CHS) et conseiller scientifique.

Spécialiste de l’histoire sociale des banlieues, des métropoles et des politiques urbaines, Emmanuel Bellanger dirige le Centre d'histoire sociale des mondes contemporains - CHS (CNRS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne) dont il est membre depuis 2008. « L’histoire des quartiers populaires, c’est l’histoire de la France » affirme l’historien qui rappelle que cette exposition s’inscrit dans la continuité des recherches menées dans ce laboratoire créé dans les années 1960 par Jean Maitron. Ce dernier, grande figure de l'histoire sociale en France, fit entrer l’histoire ouvrière à la Sorbonne dès la fin des années 1960, au sein du CHS, alors appelé le « Centre d’histoire du syndicalisme ». Des étudiants consacraient leur mémoire de maîtrise (aujourd’hui master) à l’histoire urbaine, sociale et politique de la banlieue parisienne. Annie Fourcaut, qui dirigera 30 ans plus tard le CHS, est la première étudiante du laboratoire à soutenir en 1971 un mémoire sur l’une de ses communes, Bagneux, des années 1870 aux années 1930.

Les quartiers populaires ont été les terrains de recherche privilégiés de plusieurs membres du CHS. De nombreux travaux et projets sont menés au cœur des banlieues, de la région parisienne et d’ailleurs. On pense notamment aux enquêtes historiques et socio-anthropologiques menées pour le projet « Migrants dans le logement ordinaire » qui a préfiguré les bases d’un autre projet important à portée politique, scientifique et sociale : la création du musée du logement populaire avec l’association AMuLoP. Un musée, en cours d’élaboration, dont l’ambition est de mettre en valeur l’histoire de la banlieue ouvrière parisienne au XXe siècle, à travers le prisme du logement et la reconstitution de la vie ordinaire de ses habitants et habitantes. Une première préfiguration du musée avait été présentée en 2022, à travers l'exposition La vie HLM qui s’est tenue pendant 9 mois au sein d’un logement témoin de la Cité Émile-Dubois, dite « cité des 800 » au fort d’Aubervilliers.

Ses nombreux projets et sa connaissance de l’histoire des banlieues, a amené Emmanuel Bellanger à intégrer le conseil scientifique de l’exposition « Banlieues chéries » du Musée de l’histoire de l’immigration. Une belle manière de valoriser à la fois ses travaux scientifiques et son terrain de recherche privilégié, en amenant les banlieues pour la première fois dans un musée national.

Campagne, faubourgs, banlieues, quartiers…

On pourrait reprocher à une exposition qui traite des banlieues qu’elle se tienne au centre de Paris et pas dans un quartier périphérique de la capitale. Mais si le quartier de la Porte Dorée n’est effectivement pas en banlieue aujourd’hui, il l’a été. Il a longtemps fait partie de la « petite banlieue » avant d’être annexé à Paris en 1859 par le préfet Haussmann. Et c’est bien là l’une des caractéristiques d’une banlieue, qui est un territoire dont les limites géographiques, le rôle et l’identité évoluent au fil du temps. Les banlieues du XIXe siècle sont bien différentes de celles des années 50 et de celles que l’on connait aujourd’hui. Autrefois campagnes, elles se sont transformées en zones pavillonnaires, en faubourgs industriels puis en quartiers résidentiels avec la construction des grands ensembles durant la seconde moitié du XXe siècle.

Dans le catalogue de l'exposition, Emmanuel Bellanger décline l’histoire des banlieues parisiennes en différentes colorations, il y parle des banlieues vertes, bleues, noires et rouges. La banlieue a d'abord été verte, dans le sens où elle fut celle du maraichage destiné à nourrir sa « ville mère », Paris. Elle est devenue ensuite bleue avec le développement des villégiatures, étudiées par une autre historienne de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Isabelle Rabault-Mazières ; la noblesse mais aussi la petite et la grande bourgeoisie parisienne du XIXe siècle quitte au XIXe siècle la promiscuité urbaine ; ensemble, elles partent « coloniser » les campagnes qu’elles finissent par transformer en banlieue résidentielle. Cette banlieue bleue, c’est aussi la banlieue peinte par les impressionnistes et la banlieue champêtre et récréative où l’on va guincher dans les guinguettes. En parallèle, au même moment, se développe une autre banlieue ; celle en noire, née de la ville industrielle, avec ses usines, ses entrepôts et ses quartiers populaires comme celui de la Plaine Saint-Denis. S’y greffent, dès les années 1880, les banlieues rouges, nées des révolutions sociales et politiques et de l’expérience du socialisme municipal, bientôt relayé, dans les années 1920, par le communisme municipal. Des dizaines de maitrises, de masters, de thèses du CHS seront consacrées des années 1970 à nos jours, à l’histoire politique de villes rouges des banlieues.

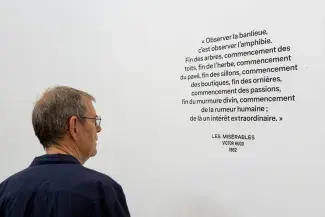

Ces transformations, marquées par les mutations urbaines et sociales, sont représentées et illustrées au fil de l’exposition, non pas dans une logique chronologique, mais thématique, avec la volonté de faire dialoguer des œuvres d’arts avec des objets, des espaces, des images et des textes illustrant ou décrivant l’histoire et le quotidien des banlieues. Conçue également par et pour les habitants, « Banlieues chéries » donne la parole aux principaux concernés, celles et ceux qui y vivent. Elle donne aussi une place importante à l’art contemporain, en invitant des artistes à investir les espaces et à tisser des liens avec les habitantes et habitantes des quartiers. Différents regards se croisent, celui des historiens, des artistes, des associations et des habitants, dans le but de diversifier les points de vue pour raconter la richesse sociale et culturelle de ces lieux de vie, ainsi que leur place dans l’histoire nationale.

Changer les regards

Le regard, il en est également question dans le parti pris de l’exposition, qui invite à se défaire des représentations anxiogènes des quartiers populaires et à « renouveler le regard sur les banlieues ». Le regard porté sur ces quartiers est souvent inquiet ou suspicieux, et les grands ensembles marquent souvent négativement l'imaginaire de ceux qui n'y habitent pas. Mais l’exposition rappelle bien que ces grands ensembles ont rempli une fonction essentielle à partir des années 50, qui était de répondre à la crise du logement. Ces zones d’habitations sont devenues des lieux emblématiques de l'histoire populaire de la France, puisque plusieurs générations de femmes et d’hommes vont s’y succéder. 100 millions de logements sociaux seront construits en France dans les grands ensembles entre les années 50 et 70.

Une volonté forte de l’exposition est de montrer autre chose de la banlieue, qui donne à voir des histoires de vies plus qu’uniquement des faits divers. L’exposition montre que ces quartiers sont certes associés aux violences urbaines, à la relégation et à l'enracinement de la pauvreté, mais ils sont avant tout des lieux où se construisent des vies, des familles, où la diversité, la simplicité et la banalité du quotidien existent comme dans tous les quartiers et où il est tout à fait possible d’y vivre heureux.

Depuis la fin du XIXe siècle, les banlieusards sont dans leur très grande majorité des « déracinés » qui ont vécu l’exode rural ou l’immigration. Ils sont bretons, alsaciens, espagnols, italiens, polonais, puis plus tard issus des pays du Maghreb, d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud-Est. « Banlieues chéries » raconte la trajectoire de celles et ceux qui ont pu atteindre le rêve de beaucoup de citadins, celui de devenir propriétaire d'une petite maison dans les périphéries pavillonnaires. Elle raconte aussi l’histoire de ces familles qui vont, grâce à un logement dans un grand ensemble, accéder au progrès, pouvoir décohabiter (les enfants ne dorment plus dans la chambre des parents), pouvoir bénéficier d’une salle de bain et de toilettes qui ne sont plus sur le palier. Elle raconte aussi l’histoire des familles immigrées, regroupées en communauté, la dureté du travail à l’usine, la désindustrialisation et le chômage de masse les toucheront de plein fouet.

Engagement et créativité

« Banlieues chéries » présente aussi le visage engagé de la banlieue, qui fût et demeure un territoire de combat et d’invention politique, de revendications et de mouvements citoyens à l’image de la marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983. Elle fut et est aussi un territoire où naissent des émeutes pour les uns, des révoltes pour d’autres : celle de Clichy-sous-Bois en 2005 ou celle pour Adama Traoré en 2016. En opposition au regard médiatique habituellement porté sur les quartiers, l’exposition donne la parole à des collectifs et des médias nés en banlieue, comme le « Bondy Blog » qui produit des articles, des vidéos et des podcasts racontant la vie quotidienne et banale de leur quartier avec beaucoup de sensibilité et d’humour.

Enfin, l’exposition démontre le rôle central que les banlieues ont tenu et tiennent dans les dynamiques culturelles, urbaines, sociales et économiques. Ces territoires sont notamment un terreau de créativité et d’innovation artistique où la production est très loin de se limiter au rap, à la culture hip-hop et au graffiti. Les banlieues ont joué un rôle majeur dans le développement de leur « ville mère » devenue métropole. Emmanuel Bellanger aime à rappeler que les JO Paris 2024 n’auraient pas pu être organisés sans la Seine-Saint-Denis : « Une métropole c’est une histoire de polycentralités, qui nous rappelle que les périphéries peuvent aussi devenir le centre ».

L’exposition « Banlieue chéries » est visible jusqu’au 17 août 2025 au Palais de la Porte Dorée (Paris 12e)

La contribution de Emmanuel Bellanger au catalogue de l'exposition est consultable en libre accès sur le site Métropolitiques : Banlieues populaires, « banlieues chéries » : imaginaires, révolutions et réalités sociales du XIXe siècle à nos jours Métropolitiques, 9 avril 2025